|

| 07/12/1764 01/03/1841 |  |

Claude, Victor PERRIN dit "VICTOR" est né le 7 décembre 1764 à Lamarche dans les Vosges. Il est le fils de Charles Perrin, fermier des domaines du Roi et de Marie-Anne Floriot.

Le 16 octobre 1781, il s’engage comme tambour dans le 4e régiment d’artillerie de Grenoble et sert dans cette unité pendant une décennie.

Le 1er mars 1791, libéré de ses obligations militaires, il se marie et occupe un emploi à la mairie de Valence où travaille son beau-père.

Lorsque la Patrie est déclarée en danger, Victor reprend du service à la garde nationale de Valence, rejoint avec le grade d’adjudant le 3e bataillon des volontaires de la Drôme puis est élu adjudant-major capitaine au 5e bataillon des Bouches du Rhône le 4 août 1792.

Rapidement promu chef de bataillon il rejoint l’armée d’Italie où il se fait remarquer lors des combats qu’il mène à la tête de son bataillon contre les piémontais.

Envoyé au siège de Toulon, il se distingue à nouveau lors de la prise du fort du Mont Faron, est nommé, le 1er décembre 1793, chef de brigade sur le champ de bataille et reçoit, en même temps, le commandement des troupes formant l’aile droite de l’armée du siège.

Grièvement blessé le 17 décembre, lors de la prise de la redoute du "Petit Gibraltar", il est promu général de brigade le 20 décembre 1793 mais devra attendre jusqu’en juin 1795 que ce grade lui soit confirmé.

Après un bref passage à l’armée des Pyrénées Orientales où il s'illustre à la bataille de la Sierra Negra, Victor revient à l’armée d’Italie et participe à toutes les batailles sous les ordres de Napoléon Bonaparte qui apprécie son audace. Il est promu général de division le 18 janvier 1797 et reçoit un sabre d’honneur pour sa participation active à la victoire de Marengo le 14 juin 1800.

En juillet 1800, nommé lieutenant général de l’armée de Batavie, il exerce ces fonctions jusqu’en août 1802. Chargé de préparer l’expédition en Louisiane avec le titre de capitaine général, il est rappelé au commandement de l’armée de Batavie lorsque la perte de Saint-Domingue provoque l’annulation de cette intervention.

En 1805, Après un court intermède, en qualité d’ambassadeur au Danemark, Victor intègre la Grande Armée en septembre 1806, pendant la campagne de Prusse.

Sous le commandement de Lannes, il participe aux batailles de Saalfeld, d’Iéna, de Spandau de Pultusk puis, le 4 janvier 1807, reçoit le commandement du dixième corps nouvellement créé.

Enlevé par des chasseurs prussiens alors qu’il effectue un déplacement, il est très rapidement échangé contre Blücher et, à la tête du Xe corps, assure le siège de Grandentz.

Le 6 juin 1807, l’Empereur le nomme à la tête du 1er corps pour remplacer Bernadotte blessé. Le 14 juin à Friedland, Victor enfonce le centre de l’armée russe et remporte la victoire. Ce brillant succès lui vaut le bâton de maréchal d’Empire qu’il reçoit le 13 juillet 1807 et le titre duc de Bellune en septembre 1808.

Le 6 juin 1807, l’Empereur le nomme à la tête du 1er corps pour remplacer Bernadotte blessé. Le 14 juin à Friedland, Victor enfonce le centre de l’armée russe et remporte la victoire. Ce brillant succès lui vaut le bâton de maréchal d’Empire qu’il reçoit le 13 juillet 1807 et le titre duc de Bellune en septembre 1808.

Le 9 août 1807, après la paix de Tilsitt, Napoléon le nomme gouverneur de la Prusse et de Berlin. Il occupe cette fonction d’août 1807 à septembre 1808 et refuse les deux millions or que lui offraient les berlinois pour le remercier de sa gestion scrupuleuse. Placé au commandement en chef du 1er corps, il entre en Espagne et réunit son armée à Vittoria fin août 1808. Les 10 et 11 novembre, il bat les anglais à Espinosa, participe à la conquête de Madrid le 2 décembre, marche sur Tolède et remporte des succès décisifs en particulier à Medellin (29 mars 1809) et Alcabon (26 juillet 1809). Le 3 avril 1812, rappelé par l’Empereur, il rejoint la Grande Armée où il prend le commandement du 9e Corps, formation de réserve forte de 30.000 hommes. Là encore, le Maréchal se couvre de gloire, en particulier lors de la retraite de Russie où, à la tête de l’arrière garde, il conquiert et conserve la position de Smoliani, s’opposant aux assauts d’un corps russe de 45 000 hommes. Puis, au passage de la Bérézina où, à un contre cinq, il bloque l’armée russe qui le suit et sauve ce qui reste de la Grande Armée en lui préservant l’accès des deux ponts permettant la traversée. A partir de cet évènement, Victor rejettera définitivement l’Empire et se ralliera à la Royauté lors de la première Restauration. Retiré dans son hôtel parisien de la rue du Regard, il n’exercera plus aucune fonction officielle et décède à Paris le 1er mars 1841.

L’arrivée de nombreux renforts anglais ne permet pas à Victor de prendre part à l’invasion du Portugal et repousse son armée à Talavera les 27 et 28 juillet 1809.

Le 18 novembre 1809, Victor participe à la victoire d’Ocana sur les troupes ennemies. Avec le 1er corps, il pénètre en Andalousie, entre dans Courdoue le 23, à Seville le 1er février 1810 et fait le siège de Cadix pendant 30 mois sans pouvoir occuper la ville faute de moyens suffisants.

Le 27 août 1813 à Dresde, l’aile gauche des coalisés qu’il met en déroute avec son corps d’armée contribue largement à la victoire des troupes impériales. Victor se bat ensuite à Leipzig le 18 octobre, à Hamau le 30 octobre avant d’être chargé par l’Empereur de la protection des frontières de l’Est. En Alsace, trop faible pour résister à la poussée de l’envahisseur il choisit de se replier sur la Marne. Certains lui reprocheront son attitude au cours de cette phase de l’affrontement, l’accusant d’ inertie et de manque de combativité.

De même à Montereau, le 18 février 1814, il fait reposer ses hommes avant de rejoindre la bataille qui sera la dernière victoire des français. Son retard a cependant fait échouer la manœuvre conçue par l’Empereur qui aurait permis d’anéantir l’avant-garde de l’armée de Bohème. Napoléon, furieux, le destitue de son commandement.

Première Restauration - 100 jours- seconde Restauration:

Au retour de l’île d’Elbe, il est abandonné par ses hommes après qu’il ait tenté de les dresser contre l’Empereur et s’exile avec le Roi à Gand. Napoléon le raye de la liste des maréchaux.

Victor retrouve tous ses privilèges lors de la seconde Restauration et est fait pair de France le 17 août 1815.

Le 12 octobre 1815, président de la commission chargée d’examiner les services des officiers ayant servi Napoléon au cours des cent jours, il vote la mort au procès de Ney. Il déclarera plus tard regretter d’avoir fait ce choix.

Le maréchal Victor sera major général de la garde royale en 1815, ministre de la guerre de 1821 à 1823 puis ministre d’Etat et membre du Conseil supérieur de la guerre.

En 1830, légitimiste convaincu, il s’oppose à Louis-Philippe et ne prête pas serment au nouveau gouvernement. Son attitude lui vaut d’être exclu de la Chambre des pairs.Les dernières années:

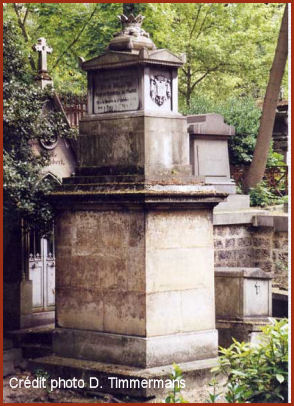

Le Maréchal est inhumé au cimetière du père Lachaise, 17e division.

Claude, Victor Perrin avait épousé:

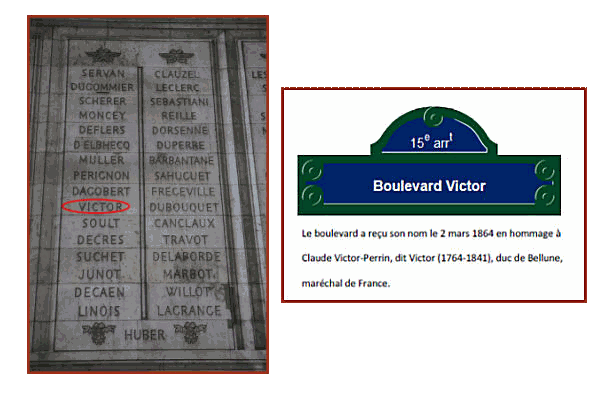

Le nom de Victor est inscrit sur le pilier Ouest de l'Arc de Triomphe de l'Etoile, 33e colonne.

A Paris, les boulevards des maréchaux qui font le tour de la capitale comprennent le boulevard Victor situé dans le 15e arrondissement.

Un square parisien, une rue à Niort et Epinal portent également le nom du Maréchal.