|

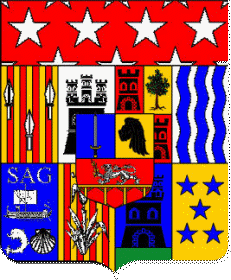

| 1770- 1826 Comte Duc d'Albuféra |

|

Fils d’un important soyeux lyonnais, Louis-Gabriel Suchet est né le 2 mars 1770 à Lyon. Il est le fils Jean-Pierre Suchet et de Marie-Anne Jacquier décédée à la naissance de son deuxième enfant, Gabriel-Catherine né le 6 décembre 1773.

Après des études primaires faites dans une école privée, Louis-Gabriel est inscrit au collège de l’île Barbe en face de la propriété de son père à Saint-Rambert. Bon élève, il poursuit ensuite ses études classiques jusqu’à l’âge de 17 ans et entre dans l’entreprise familiale afin de succéder à son père le moment venu.

En janvier 1789 au décès de leur père, les deux frères encore mineurs sont mis en tutelle chez leur oncle maternel Louis Jacquet dont le premier acte fut d’émanciper Louis-Gabriel lui permettant ainsi d’assurer la direction de l’entreprise paternelle.

Les risques que la révolution font courir vont inciter les deux frères à s’engager dans l’armée en 1793.

Louis-Gabriel Suchet s’engage à Bourg-Saint-Andréol, en bordure du Rhône, où se crée un nouveau bataillon: le 4e d’Ardèche.

Le 21 septembre 1793, un mois après avoir revêtu l’uniforme, Louis-Gabriel Suchet, très probablement en raison de sa supériorité intellectuelle, est élu lieutenant-colonel.

Le 16 octobre 1793, l’inexpérimenté 4e d’Ardèche arrive en Provence où, engagé au sein de la division Dugommier, il capture d’une manière fortuite le général anglais O’Hara commandant la place de Toulon. C’est au cours de ces événements que le lieutenant-colonel Suchet fait la connaissance du capitaine Napoléon Buonaparte commandant l’artillerie. Après la prise de Toulon le 4e d’Ardèche est envoyé à Marseille. Gouverneur de la place, Suchet est chargé en 1794 de comprimer en Provence le mouvement royaliste de Bédouin.

En décembre 1794 le bataillon Suchet quitte Marseille pour rejoindre l’Armée d’Italie. Placé à la division Laharpe il est engagé dans des combats de montagne au col du Saint-Gothard et se distingue au combat de Loano. Par son intrépidité, il s’empare de trois drapeaux autrichiens. Fin 1795, les restes du bataillon sont ramenés au repos à Cérilia. La faiblesse des effectifs des différentes unités de la division Laharpe oblige, début 1796, le commandement à les fusionner dans une demi-brigade: la 211e . A cette occasion, comme tous les autres commandants d’unités, Suchet est rétrogradé au grade de chef de bataillon.

Mais c’est avec la 69e demi-brigade à la division Augereau qu’il entre en campagne en Italie. Il combat à Dego le 11 avril 1796, Cusaria le 13, à Lodi le 10 mai avant de servir, suite à un nouvel amalgame, à la 18e demi-brigade, division Masséna. Il sera de toutes les batailles: Castiglionne, Arcole, Rivoli puis Neumarck le 2 avril 1796 en Autriche où il est sérieusement blessé. Le 28 octobre 1797, nommé chef de brigade (colonel), il prend le commandement de la 18e demi-brigade. Suchet est alors âgé de 27 ans.

De 1797 à 1799 il est successivement chef d’Etat major du général Brune en Suisse, puis à l’armée d’Italie du 22 août 1798 au 14 octobre 1798. Muté à l’armée d’Helvétie contre son gré le 2 octobre 1798, il ne rejoint son poste que le 27 décembre et est destitué.

De 1797 à 1799 il est successivement chef d’Etat major du général Brune en Suisse, puis à l’armée d’Italie du 22 août 1798 au 14 octobre 1798. Muté à l’armée d’Helvétie contre son gré le 2 octobre 1798, il ne rejoint son poste que le 27 décembre et est destitué.

Début Ventiose (20 février 1799), après une disgrâce de courte durée, il est affecté à l’armée du Danube qui deviendra celle d’Helvétie. Un mois plus tard il prend le commandement d’une brigade à la division Lorge avant de revenir à son poste de prédilection, celui de chef d’Etat-major à l’armée de Joubert en Italie le 10 juillet 1799. A cette même date il est il est nommé général de division.

Buonaparte de retour d’Egypte renverse le gouvernement les 9-10 novembre 1799 et met en place le consulat. Le 5 janvier 1800, Suchet succède à Championnet, malade, et prend le commandement par intérim de l’armée d’Italie et est nommé lieutenant général en chef le 8 mars 1800.

Remplaçant Masséna à la tête de l’armée transalpine jusqu’au 21 juillet 1800, il repart en campagne contre les autrichiens à la tête de l’armée du centre d’Italie avant de devenir gouverneur de Padoue en janvier 1801.

De retour en France après la paix de Lunéville il est nommé par Buonaparte, le 24 juillet 1801, inspecteur général de l’infanterie. Puis prend le commandement d’une division au camp de Saint-Omer en 1803.

Après avoir dirigé les travaux du port de Vimereux, il passe en Belgique où il devient gouverneur du château de Lacken.

Fin août 1805, pour faire face aux menaces autrichiennes, Napoléon ordonne à la Grande Armée qui s’était préparée à envahir l’Angleterre la célèbre volte-face.

Les unités du camp de Saint-Omer font mouvement plein Est sur l’Allemagne. La 4e division Suchet en compte au 3e corps de la Grande Armée quitte Boulogne le 2 septembre 1805. Sa division se conduit brillamment à Ulm, à Hollabrunn puis à Austerlitz le 2 décembre 1805 où elle enfonçe l’aile droite des russes.

Après le traité de Presbourg signé le 26 décembre 1805, la division Suchet reste en Allemagne et s’installe aux environs de Königshoffen. C’est là qu’il lui est signifié le 8 février 1806 qu’il est promu « Grand Aigle » de la Légion d’Honneur.

La guerre se déplaçant vers l’est en 1806, c’est la campagne de Prusse. Suchet bat l’ennemi à Saalfeld le 9 octobre et a la part principale du gain de la victoire d’Iéna le 14 octobre 1806 puis, il combat en Pologne notamment à Pultusk et à Ostrolenka.

La paix de Tilsitt signée, le général Suchet fait partie de la commission chargé de fixer les frontières de l’Empire et celles du Royaume de Saxe. En août 1807 il est nommé commandant le l’armée d’occupation de la Silésie.

Le 1er mars 1808, l’Empereur signe un décret instituant une noblesse impériale. En récompense des services rendus Suchet qui, en même temps, reçoit les décorations de la couronne de fer et de commandeur de l’ordre de Saint-Henri de Saxe est créé comte par décret du 19 mars 1808.

Le 16 octobre 1808, après quelques hésitations de part et d’autre dûes à une différence d’âge, il épouse Honorine Anthoine de Saint-Joseph âgée de 18 ans fille du maire de Marseille, ce qui, par alliance, le rendait parent de la femme de Joseph Buonaparte. Trois enfants sont issus de cette union Louise en 1811, Napoléon en 1813 et Marie en 1820.

Le 16 octobre 1808, après quelques hésitations de part et d’autre dûes à une différence d’âge, il épouse Honorine Anthoine de Saint-Joseph âgée de 18 ans fille du maire de Marseille, ce qui, par alliance, le rendait parent de la femme de Joseph Buonaparte. Trois enfants sont issus de cette union Louise en 1811, Napoléon en 1813 et Marie en 1820.

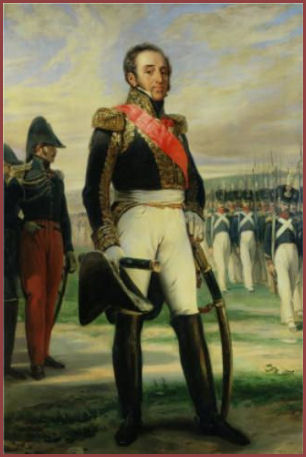

Mais la lune de miel est de courte durée; Suchet dès la fin de l’année rejoint le 5e corps du maréchal Mortier à l’armée d’Espagne. Il se distingue lors du siège de Saragosse puis, commandant en chef de l’armée d’Aragon, il bat le général Blake à Maria (15 juin 1809) et O’Donnel près de Lérida (14 mai1810). Il s’empare successivement des places fortes de Mequinza le 7 juin, de Tortose, de Tarragone et occupe Mont-Serrat. En récompense, il reçoit le bâton de maréchal le 8 juillet 1811.

Marchant ensuite sur Murviedo le 25 octobre 1811 il est blessé par balle au cours de l’engagement, puis il entre dans la province de Valence où en deux mois il soumet la ville et la province d’Albufera.

Ne ménageant ni les honneurs ni les promotions, l’Empereur nomme Suchet le 24 janvier 1812 duc d’Albufera.

En avril 1813, Suchet prend le commandement des armées réunies d’Aragon et de Catalogne puis est nommé gouverneur de la Catalogne le 15 novembre 1813 et le 18 du même mois colonel général de la garde impériale à la place de Bessières tué à Lützen, fonction purement représentative.

Pour les besoins de la Grande Armée l’Empereur prélève de nombreuses grandes unités pour sa campagne de Russie limitant ainsi les moyens de l’armée d’Espagne. La débâcle de l’armée napoléonienne transporte le conflit sur le sol de France et l’ennemi franchi le Rhin le 1er janvier 1814. Suchet, toujours en Espagne, essaye avec ses faibles forces de conserver Barcelone, Sagonte et Tortose qu’il évacue en avril 1814 pour rentrer en France avec son armée. Presque à la même date le 6 avril 1814 l’Empereur abdique.

Napoléon ayant débarqué à Fréjus le 1er mars 1815, Suchet, après bien des hésitations et devant la pression de ses troupes, se rallie à l’Empereur.

Nommé à la tête du 7e corps d’observation, qui allait prendre le nom d’armée des Alpes, il s’établit à Lyon et est chargé par l’Empereur de défendre la frontière de Savoie et du Piémont. Lors de l’invasion de la France il combat les autrichiens à qui il cède la capitale des Gaules. Bloqué par ses combats alpins il ne participe pas à la débâcle de Waterloo et, le 17 juillet avec les restes de son armée, se retire en direction de la Loire.

Au retour des Bourbons, Suchet, bien qu’ayant fait dès le 12 juillet 1814 sa soumission au Roi Louis XVIII, n’en tombe pas moins en disgrâce pour avoir servi sous les ordres de l’Empereur durant les cent jours; il est rayé de la liste des pairs le 24 juillet 1815.

De retour en grâce le 14 juillet 1816, le Roi lui remet le bâton de maréchal fleurdelisé et ses privilèges lui sont restitués. Ce n’est pourtant que le 6 mars 1819 qu’il retrouvera son siège à la chambre des pairs.

Le maréchal Suchet participera enfin à la pitoyable expédition d’Espagne en 1823 en tant qu’observateur libre.

Sa carrière militaire terminée, le duc d’Albuféra s’installe dans son hôtel à Paris et dans son château de Saint-Just prés de Vernon et entreprend de rédiger ses mémoires.

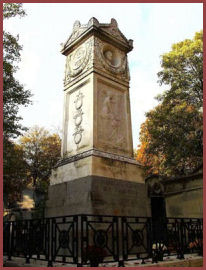

Souffrant depuis quelques années de l’estomac (cancer), il décède le 3 janvier 1826 à l’âge de 56 ans dans la propriété de son beau père au château de Saint-Joseph dans la banlieue de Marseille.

Transporté à Paris, après son embaumement, le service funèbre a lieu le 23 janvier 1826. Le cercueil, pendant le chemin entre l’église de l’assomption et le cimetière du père Lachaise, avait été placé sur une prolonge d’artillerie et les tambours et musiques, voilées de crêpe noir, roulaient lugubrement sur son passage.

Lors de sa campagne d’Espagne 1811-1813 le maréchal avait sous ses ordres un commandant du nom de Bugeaud. Vingt-cinq plus tard, devenu général et chargé de la pacification en Algérie, ce dernier, s’inspirant de l’expérience constructive menée dans la province de Valence par Suchet , réussi à créer une économie et mettre en place une administration qui tout en s’appuyant sur l’armée allait assurer la paix et la prospérité pour plus de cent ans à cette région.

|  |  |  |  |