|

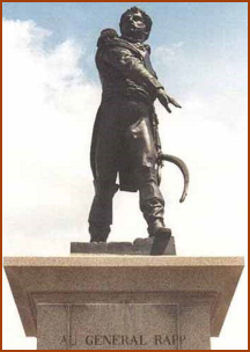

| 1771-1821 |  |

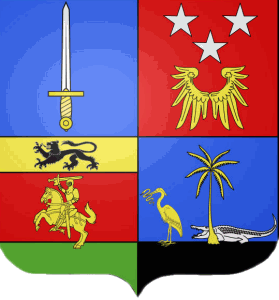

Jean Rapp est né le 27 avril 1771 au Koïfhus, au coeur de Colmar; il est le fils de Jean Rapp, honorable fabricant de boutons et fonctionnaire municipal chargé d'un bureau de douane, et de Catherine, Salomé Edighoffen. Il est le quatrième d'une fratrie de dix enfants.

Ses parents, de confession luthérienne, voudraient qu'il soit pasteur mais à seize ans et après de bonnes études secondaires, ce garçon turbulent, particulièrement robuste et bagarreur n'a aucune attirance pour ce sacerdoce et choisit le métier militaire qui est plus adapté à son tempérament. En mars 1788, il s'engage dans les chasseurs des Cévennes.

Avec son régiment, il participe aux premières guerres de la Révolution à l'armée de la Moselle puis à celle du Rhin et est nommé successivement brigadier-fourrier le 1er janvier 1791, maréchal-des-logis le 16 mai 1792, puis élu sous-lieutenant le 3 avril 1793.

Le 28 mai 1795 à Lignenfeld, Rapp se signale au cours d'une charge menée à la tête de ses chasseurs qui va permettre de sauver plusieurs canons en passe de tomber aux mains de l'ennemi. Gravement blessé de plusieurs coups de sabre à la tête et au bras gauche il est pendant plusieurs mois indisponible et pense à se retirer lorsqu'il obtient par l'un de ses oncles une affectation comme aide de camp provisoire du général Desaix qu'il rejoint le 19 décembre 1796.

A partir de cette date Rapp restera dans le sillage de Desaix auquel il sera profondément attaché.

Confirmé dans son poste et nommé capitaine le 18 mai 1797, en septembre, il accompagne son général en Italie où il recontre pour la première fois le premier Consul à Passariano, près de Campo-Formio.

C'est en qualité d'aide de camp de Desaix que Rapp est à la campagne d'Egypte. Présent à tous les combats: Malte (10 juin 1798), débarquement d'Alexandrie (2 juillet), bataille des Pyramides (21 juillet), il y brille par son courage et sa détermination.

Ainsi le 8 octobre 1798, à la bataille de Sediman, alors que l'artillerie du Bey qui vient de se dévoiler fait des ravages dans les rangs français, Desaix se tourne vers Rapp et lui montrant les pièces ennemies lui dit "vaincre ou mourrir"?, "Vaincre" répond Rapp qui va renverser tout ce qui s'oppose à son passage, s'empare de l'artillerie, fait de nombreux prisonniers et met en fuite la cavalerie adverse. Il est nommé chef d'escadrons sur le champ de bataille.

Ainsi le 8 octobre 1798, à la bataille de Sediman, alors que l'artillerie du Bey qui vient de se dévoiler fait des ravages dans les rangs français, Desaix se tourne vers Rapp et lui montrant les pièces ennemies lui dit "vaincre ou mourrir"?, "Vaincre" répond Rapp qui va renverser tout ce qui s'oppose à son passage, s'empare de l'artillerie, fait de nombreux prisonniers et met en fuite la cavalerie adverse. Il est nommé chef d'escadrons sur le champ de bataille.

Le 22 janvier 1799, après avoir mis en fuite les avant-postes Mamelouks, Rapp entre dans le village de Samahoud où il reçoit une grave blessure à l'épaule gauche qui nécessitera quelques mois de soins au Caire. Le 15 févier 1799, il est promu colonel et, jusqu'à l'armistice d'El-Arish du 28 janvier 1800, il assure la liaison entre Desaix et Kleber à qui Bonaparte a remis le commandement des troupes.

Avec Desaix, rappelé par le premier Consul à l'armée d'Italie, Rapp est le 14 juin 1800 à la bataille de Marengo remportée par les français grâce à l'intervention de Desaix qui y sera mortellement blessé. Ce même jour Rapp perdra ses deux meilleurs compagnons d'armes: son chef au combat et Kléber assassiné en Egypte.

Le lendemain, Jean Rapp devient aide de camp du premier Consul qui s'attache à ce garçon flegmatique dont la franchise et la liberté de ton s'accompagne d'un solide bon sens.

Rapp occupera ce poste jusqu'en 1814 et sera, à ce titre, chargé de nombreuses missions de confiance en Vendée, en Suisse, en Belgique, à Toulon...

Nommé général de brigade le 29 août 1803, il est chargé de faire édifier des redoutes et de prendre des mesures défensives en Hanovre, sur les bord de l'Elbe, afin de pallier un débarquement anglais.

De retour en France, le 28 mars 1805, il épouse sur ordre de l'Empereur Barbe, Rosalie, Joséphine Vanlerberghe (14 ans, 1 million de dot), fille d'un riche munitionnaire, dont il divorcera six ans plus tard; aucun enfant ne sera issu de cette union.

Le 2 décembre 1805 à Austerlitz, Rapp, à la tête de ses 375 mamelouks et des grenadiers à cheval, effectue une charge mémorable sur les hauteurs de Pratzen, sabrant la garde impériale russe et désorganisant ses rangs, faisant prisonnier le prince Repnin et l'un de ses colonels, s'emparant de l'artillerie et de tous les bagages de ses adversaires. L'Empereur récompensera Rapp en le nommant général de division le 24 décembre 1805, et en exigeant qu'il figure en bonne place dans le tableau de Gérard qui immortalisera cette victoire.

La campagne de Prusse et de Pologne, en 1807, fournit au général Rapp de nombreuses occasions d’y déployer ses aptitudes guerrières. Chargé de poursuivre les fuyards après la bataille d'Iéna, le 14 octobre 1806, il pénétre parmi les premiers dans Weimar, à Naziesk le 24 décembre, il taille en pièces le corps de cavalerie du général russe Kaminski et le 26 décembre, à la bataille de Golymin, il résiste avec opiniatreté à l'assaut des masses d'infanterie au cours de laquelle il a le bras gauche fracassé par une balle.

Le 28 mai 1807, encore convalescent car il avait refusé de se laisser amputer, il prend sans enthousiasme le poste de Gouverneur de Dantzig que le maréchal Lefebvre vient de conquérir, fonction qu'il va exercer pendant deux ans.

La franchise de Rapp, qui ne cache pas son peu d'attrait pour ce genre de poste, irrite Napoléon mais la colère impériale impresssionne d'autant moins son aide de camp que les faveurs dont il bénéficie ne tarissent pas: chevalier de la couronne de fer le 23 décembre 1807, comte d'Empire le 28 janvier 1808 avec une dotation de 25 000 francs sur le domaine de Hitzacher situé en Hanovre.

Pendant son séjour à Dantzig, Rapp vivra avec une jeune femme de la vieille bourgeoisie Dantzigeoise: Julie, Charlotte, Albertine Boetther dont il aura deux enfants Hans et Adèle. Cette liaison permit à sa première épouse d'obtenir le divorce à son avantage en juillet 1811.

Une nouvelle coalition s'est formée en 1809 et les autrichiens entrent en Bavière. La Grande Armée se porte à la rencontre des envahisseurs, elle triomphe à Eckmülh, à Ebersberg et se porte sur Vienne;

Du 20 au 22 mai 1809, une partie des troupes françaises franchissent le Danube mais les têtes de ponts tenues par Massena à Aspern et par Lannes à Essling, se heurtent aux autrichiens et sont contraintes de se replier sur la rive gauche du Danube après un affrontement sanglant qui épuisera les deux armées: les autrichiens perdront 23.000 hommes, les français 21.000. Dans ce repli, rendu encore plus difficile par une crue subite du Danube qui emporte des ponts du génie fragilisés par le passage de l'armée, Rapp jouera un rôle important chargeant à la tête des fusiliers de la Garde impériale, couvrant ainsi le retrait français.

Le 12 octobre à Schönbrunn, où l'Empereur résidait après la signature de l'armistice de Znaïm, un jeune allemand de 17 ans, Frédéric Staps, tente d'assassiner Napoléon qu'il considère comme un tyran pour son pays. Intercepté par Berthier puis arrêté sur ordre de Rapp, il dévoile ses intentions et sera fusillé.

Mais l'affaire Staps avait fait prendre conscience à l'Empereur qu'il était temps d'assurer de sa descendance et qu'il lui fallait pour cela se séparer de Joséphine de Beauharnais. Revenu à Paris en 1810, Rapp, qui avait su s'attirer l'amitié de l'Impératrice, n'approuva pas cette décision et sa franchise lui valut de retourner dans le poste qu'il avait tenu à Dantzig.

Rapp est toujours à Dantzig lorsque Napoléon, qui envisage l'expédition de Russie, lui demande un rapport sur les réactions allemandes qu'elle pourrait entraîner. Le rapport de Rapp mentionne clairement qu'il redoute un échec auquel les alliances conclues avec les princes allemands ne résisteraient pas. L'empereur mécontent reproche à Rapp de ne plus avoir envie de se battre et ne tient pas compte de son avis.

En juin 1812, Rapp rejoint cependant la Grande Armée pour la campagne de Russie. Comme à son habitude, il est toujours en première ligne, aussi bien dans l'offensive à Ostrovno, à Smolensk et le 7 septembre à la Moskova où il est blessé de quatre balles, que lors de la retraite , comme le 25 octobre à Gorodina où il repousse une attaque de cosaques qui sauve à nouveau la vie de l'Empereur, ou lorsqu'il combat à l'arrière garde, aux ordres du maréchal Ney, et reçoit sa vingt quatrième blessure en participant au sauvetage de l'artillerie française.

Le 5 décembre 1812, l'Empereur l'envoie une nouvelle fois à Dantzig, avec le commandement des 32.000 hommes du X° Corps, pour tenir la ville. Il y soutient un siège mémorable du 12 janvier au 29 novembre 1813. Les clauses honorables qu'il avait obtenues pour sa rédition ne seront pas ratifiées par l'Empereur Alexandre; Rapp doit soumettre à cette décision et la garnison, réduite à 6.000 hommes à l'issue du siège, est déportée en captivité à Kiev en Ukraine pour être échangée.

C'est à Kiev que Rapp apprend l'abdiccation de l'Empereur et le retour de la royauté. De retour à Paris au mois de juillet 1814, et y est accueilli par Louis XVIII à qui il fait allégeance. Il est créé chevalier de Saint-Louis le 3 août et reçoit le grand cordon de la Légion d'honneur le 23 du même mois.

Lors des Cent Jours, ses soldats refusant de marcher contre l'Empereur, Rapp remet le commandement du 2° corps dont l'avait investi le Roi puis, le 22 mars, à l'issue d'une entrevue aux Tuileries avec Napoléon, il se rallie à son ancien souverain qui le nomme à la tête du 5° corps d'observation qui deviendra, le 16 avril, l'armée du Rhin.

Rapp est à Strasbourg le 7 avril 1815, et s'emploie activement à organiser la défense du secteur qui lui est confié. L'empereur récompense son zèle en le faisant pair de France le 2 juin 1815.

Dès le début des hostilités, Rapp prend l'offensive, et malgré le peu de force dont il dispose, il remporte une victoire sur les coalisés le 16 juin à Ligny. La défaite de Waterloo lui impose de se replier en bon ordre sur Strasbourg que l'adversaire atteint le 29 juin. Le 19 juillet, Napoléon abdique sans conditions mais Rapp qui veut conserver l'Alsace à la France ne cedera sa résistance que le 22 juillet 1815.

Placé en non activité le 16 septembre 1815, Rapp se retire quelques temps en Suisse où il fait l'acquisition du château de Wildenstein. Le 22 janvier 1816, après avoir assuré une rente confortable à sa famillle Dantzigeoise, il épouse Albertine, Charlotte Von Rotberg issue d'une des plus vieille familles alsaciennes; deux enfant naîtront de cette union, Maximilien-Charles en 1816 et Mélanie-Mathilde en 1817.

De retour en France, Louis XVIII le nomme Pair de France en 1819 et en fait son premier chambellan, maître de sa garde-robe en 1820.

Le 8 novembre 1821, Jean Rapp, fragilisé par ses innombrables blessures et atteint d'un cancer du pylore, décède au château de Rheinweiler, propriété de la famille de son épouse.

A Colmar où il est né, Jean Rapp est inhummé au cimetière du Ladhof et son cœur, conservé dans un écrin de plomb, est déposé au temple Saint-Matthieu.

|  |

Exemple de courage, de pugnacité et de détermination, le général Rapp à été l'un des militaires les plus décoré de son temps. Ses principales décorations sont: