|

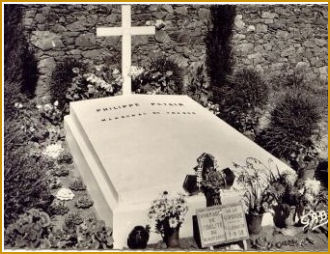

| 24avril 1856 23 juillet 1951 |  |

Né le 24 avril 1856 dans le Pas de Calais à Cauchy-à-la-Tour, Henri, Philippe, Benoni, Omer Pétain est le quatrième enfant d’Omer Pétain, cultivateur, et de Clotilde Legrand.

Le décès de sa mère et le remariage de son père font qu’il va rechercher de l'affection auprès sa grand-mère et de son grand-oncle maternel l’abbé Lefevre, lequel sera, par le récit de ses campagnes bonapartistes en Italie, à la base de l’éclosion de sa vocation militaire.

Suite à un conseil de famille, et sur l’instance de l'abbé Lefevre, il entre, en octobre 1867, à l’âge de onze ans, comme interne au collège Saint-Bertin à Saint-Omer. Huit ans d’internat font de lui un bachelier en philosophie et une neuvième année chez les dominicains d’Arcueil le prépare au concours d’entrée à l’école de Saint-Cyr où il est admis, promotion Plewna, le 25 octobre 1876, en 403e position sur 412. Deux années plus tard en 1878, sorti avec un classement honorable de 229e sur 336, le jeune sous-lieutenant Philippe Pétain commence sa carrière à l’automne 1878 au 24e bataillon de chasseurs à Villefranche-sur-mer.

Suite à un conseil de famille, et sur l’instance de l'abbé Lefevre, il entre, en octobre 1867, à l’âge de onze ans, comme interne au collège Saint-Bertin à Saint-Omer. Huit ans d’internat font de lui un bachelier en philosophie et une neuvième année chez les dominicains d’Arcueil le prépare au concours d’entrée à l’école de Saint-Cyr où il est admis, promotion Plewna, le 25 octobre 1876, en 403e position sur 412. Deux années plus tard en 1878, sorti avec un classement honorable de 229e sur 336, le jeune sous-lieutenant Philippe Pétain commence sa carrière à l’automne 1878 au 24e bataillon de chasseurs à Villefranche-sur-mer.

Trente six ans vont s'écouler avant le premier conflit mondial et la carrière militaire de Philippe Pétain se déroule dans une période de paix .

Affecté au 3e bataillon de chasseurs à Besançon où il passe cinq années, le lieutenant Pétain est admis en 1888 à l'Ecole Supérieure de Guerre (ESG), en sort breveté en 1890 et passe capitaine la même année.

Après avoir commandé une compagnie au 29e bataillon de chasseurs à Vincennes en 1892, il est promu chef de bataillon en juillet 1900 et affecté au camp de Chalons sur Marne comme instructeur.

Professeur adjoint à l'ESG en 1901, il enseignera de nouveau dans cette institution de 1904 à 1907 puis de 1908 à 1911 où il est titulaire de la chaire de tactique de l'Infanterie. Il se distingue par ses idées originales où, contrairement au concept en vogue de la "Guerre à outrance", il préconise la manoeuvre, la puissance matérielle, le mouvement et l'initiative, ce qu'il appelle la "défense élastique"

Nommé lieutenant-colonel en 1907, il commande le 118e régiment d'infanterie à Quimper jusqu'en 1908.

Promu colonel le 31 décembre 1910, alors qu'il professe à l'ESG, il effectue un deuxième temps de commandement à la tête du 33e régiment d'infanterie à Arras à partir de 1911. Un certain lieutenant de Gaulle sert sous ses ordres, ce sera le premier contact qu'auront ces deux hommes.

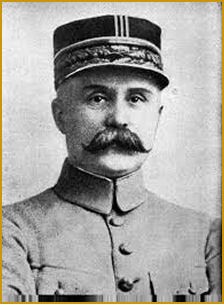

En août 1914, le colonel Pétain a 58 ans et attend le moment de sa retraite à Saint-Omer où il commande par intérim la 4e brigade d’Infanterie.

La seconde partie de sa carrière débute le 2 août 1914 lorsqu'à la mobilisation, il est maintenu à la tête de la 4e brigade qui s’apprête à partir en campagne.

Dés le début de la guerre la 4e brigade entre en Belgique. De retour sur le sol national, elle ne participe pas à d’autres combats en dehors d'un court engagement le 29 août autour de Guise.

Le 31 août 1914, le colonel Pétain est nommé général et prend le commandement de la 6e division d’infanterie qui atteint le canal de l'Aisne après la victoire de la Marne.

Ses appréciations, sa vision du nouveau mode de combat que doit mener l’infanterie et sa fermeté lui valent d'être promu général de division le 14 septembre 1914 et de se voir confier le commandement du 33e corps d’armée le 22 octobre 1914.

L’ascension à été foudroyante, elle se poursuit en 1915 lorsqu'il prend, le 21 juin, le commandement de la 2e armée.

Envoyé à Verdun le 25 février 1916, il commande le "groupe d'armées centre" à Bar le Duc. Il sauve la place de Verdun en organisant la défense aérienne et terrestre et en mettant en oeuvre une noria de relèves acheminées par la route de Bar-le-Duc à Verdun qui prendra le nom retenu par l'histoire de "Voie sacrée".

Philippe Pétain sera désormais le "vainqueur de Verdun".

Chef d'Etat-major général le 27 avril 1917 puis général en chef des armées françaises le 15 mai 1917, en remplacement de Nivelle limogé. il saura ramener l'ordre, la discipline et la confiance des troupes gravement atteints par les massacres inutiles de la "guerre à outrance" menée par son prédécesseur. Proche de ses hommes, toujours à leurs côtés, comprenant leur souffrance dans les tranchées, soucieux d'économiser leurs vies, les "poilus" respectaient ce général qui s'entretenait directement avec eux pour leur remonter le moral et leur insuffler son désir de victoire.

Chef d'Etat-major général le 27 avril 1917 puis général en chef des armées françaises le 15 mai 1917, en remplacement de Nivelle limogé. il saura ramener l'ordre, la discipline et la confiance des troupes gravement atteints par les massacres inutiles de la "guerre à outrance" menée par son prédécesseur. Proche de ses hommes, toujours à leurs côtés, comprenant leur souffrance dans les tranchées, soucieux d'économiser leurs vies, les "poilus" respectaient ce général qui s'entretenait directement avec eux pour leur remonter le moral et leur insuffler son désir de victoire.

En 1918 la bataille des Flandres où était engagée l’armée anglaise puis la bataille de la Marne provoquèrent quelques frictions avec Clemenceau concernant les tactiques à mener. En mai 1918 la "défensive élastique" préconisée par Pétain démontre la justesse de ses idées et met en déroute l’Armée de Ludendorff.

L’armistice de 1918 imposé à la hâte par Clemenceau empêche Pétain, à son grand regret, de poursuivre l’ennemi en retraite sur la Lorraine.

La République reconnait la valeur du soldat et lui confère la plus grande dignité quelle peut offrir à un militaire: le maréchalat.

Après Joffre et Foch, Pétain reçoit des mains de Poincaré le bâton de maréchal dans Metz reconquise le 8 décembre 1918.

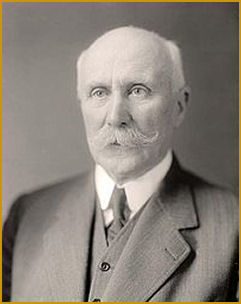

La paix établie, le Maréchal en profite pour mettre un peu d’ordre dans sa vie sentimentale.

En 1901, le commandant Pétain, qui a quarante-cinq ans, s'éprend d'Eugénie Hardon qui en a vingt quatre. Sa demande en mariage est repoussée en raison de la différence d’âge. Toujours célibataire à la fin de la guerre, il renoue avec Eugénie Hardon divorcée du sieur Deherain. Il l'épouse civilement en 1920 puis religieusement vingt trois ans plus tard, en janvier 1943, dans la chapelle le l’archevêché de Paris. Aucune descendance ne sera issue de cette union.

Peu après son mariage civil en 1920, il achète une propriété, "L'Ermitage" à Villeneuve-Loubet et y séjourne régulièrement jusqu’en 1943.

Durant cette période d’entre-deux guerres, lui qui n’avait jamais servi outre-mer, est envoyé par Painlevé au Maroc, le 6 novembre 1925, pour mater la rébellion menée par Abd-el-Krim. Après la reddition de ce dernier le Maréchal rentre en France le 25 mai 1926.

Atteint par la limite d’âge en 1931, Philippe Pétain est nommé Ministre de la Guerre du gouvernement Doumergue le 9 février 1934 et assure cette responsabilité jusqu’à la chute de ce cabinet le 8 novembre 1934. A ce poste, il mettra toute son énergie pour faire aboutir ses plans de modernisation de l'armée et du matériel blindé comme en témoigne le "Plan Pétain pour 1935" prévoyant la construction de 60 chars lourds, 300 chars moyens et 600 chars légers.

Membre du Comité permanent de la Défense nationale du 6 juin 1936 au 1er mars 1939, il sera dans un premier temps un apôtre de la mécanisation avant d'écrire, en 1938, dans la préface d'un ouvrage militaire que "l'utilisation des chars et des avions ne modifiait pas les données de la guerre".

Devant le front commun des grands chefs militaires dont Foch et Joffre, il finira par se rallier au projet de construction de la ligne Maginot, défense statique à l'inverse de la "défense élastique" qu'il privilégiait. Mais, excluant l'hypothèse d'une invasion par les Ardennes, il commit cependant une erreur d'appréciation en s'opposant à l'extension projetée le long de la Meuse.

Le 2 mars 1939, le Maréchal est nommé ambassadeur de France à Madrid. Il lui incombe de superviser le retour en Espagne des dépôts mis à l'abri en France par l'ancienne république espagnole durant la guerre civile. Cette mission réussie sera déterminante et pèsera en faveur de la France dans le choix du général Franco, lorsqu'il optera pour la neutralité de l'Espagne dans le conflit qui va éclater.

Le 18 mai 1940, dans la tourmente de la guerre, Paul Reynaud qui a rappelé le Maréchal de Madrid, le nomme Vice-président du Conseil et donne au général Weygand, rappelé de Syrie, le commandement de l'Armée.

Face à la poussée allemande, l’encerclement d’une partie de l’Armée à Dunkerque, la dispersion de nos forces, Paris est menacé par l’avance de la Wehrmacht et le gouvernement quitte le 9 juin la capitale pour Briare.

Le 14 juin Paris est investit, le 15 le gouvernement français s’établit à Bordeaux et le 16 Philippe Pétain est nommé, par le président Albert Lebrun, Président du conseil à la place de Paul Reynaud démissionnaire.

Le nouveau gouvernement constitué n'a pas d'autre alternative que demander l'armistice. Une délégation est désignée pour entamer les pourparlers et le texte sera signé le 22 juin 1940 par le général Huntzinger au carrefour de la Rotonde à Compiègne.

Entre autres dispositions l'accord laisse au vaincu une "zone libre" où le gouvernement est libre de choisir son siège. Après un bref passage dans la région de Clermont-Ferrand le 29 juin ce seront ses capacités hôtelières qui feront choisir Vichy où s'installera le gouvernement le 1er juillet 1940.

Entre autres dispositions l'accord laisse au vaincu une "zone libre" où le gouvernement est libre de choisir son siège. Après un bref passage dans la région de Clermont-Ferrand le 29 juin ce seront ses capacités hôtelières qui feront choisir Vichy où s'installera le gouvernement le 1er juillet 1940.

Le 10 juillet 1940 une loi dite "constitutionnelle" donne tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain avec pour mission la promulgation d'une nouvelle constitution. Ce texte ne sera jamais établi et l’Etat Français restera de ce fait un état provisoire jusqu’au 20 août 1944.

Le 11 juillet, Philippe Pétain s’autoproclame "Chef de l‘Etat Français" et nomme Pierre Laval chef du gouvernement.

Le 24 octobre 1940, l'entrevue de Montoire avec Hitler fait l'objet de deux interprétations opposées:

Après le débarquement allié en Afrique du Nord le 8 novembre 1942 et l’invasion de la zone libre par les troupes allemandes qui conduit au sabordage de la flotte française à Toulon, le Maréchal n'exercera plus d’action politique majeure.

Il refuse de rejoindre l'Afrique du Nord comme lui conseillent plusieurs de ses proches, en invoquant des raisons médicales dues à son âge, mais surtout, il n’entend pas abandonner les français aux prises avec les pires difficultés et veut rester fidèle son serment.

Le 17 novembre, le Maréchal délègue la promulgation des lois et décrets à Laval et n’appose plus son paraphe à ses textes. Dès le début de l'année 1943, il devient prisonnier de ses renoncements, et de ses illusions.

En 1944, cerné dans sa ville d’eau, Pétain vit les derniers jours de son règne. Les alliés ont débarqué en France.

Après avoir refusé, le 17 août son transfert en zone Nord, il est conduit, contre son gré, par l'armée allemande à Belfort le 20 août puis transféré à Sigmarigen le 8 septembre.

Le 23 avril, il obtient des allemands son transfert en Suisse d'où il demande de regagner la France. Le 26 avril, il est pris en charge par le général Koënig à Vallorbe et conduit au fort de Montrouge où il est incarcéré.