|

|

Comte d'Empire Marquis 1764 - 1830 |  |

Laurent Gouvion est né le 13 avril 1764 à Toul. Il est le fils de Jean-Baptiste Gouvion, tanneur de profession, et d'Anne-Marie Mercier.

Sa mère quitte le foyer familial alors qu'il n'avait que trois ans et cette absence marquera profondément le jeune Laurent qui effectue ses études sous la houlette d'un ecclésiastique.

En 1882, il part à Rome pour suivre des cours de peinture et se perfectionner dans cet art qui le passionne. Deux ans plus tard, à bout de ressources, il rentre en France et, pour subvenir à ses besoins, il intègre l'atelier du peintre et graveur Nicolas, Guy Brenet.

Incité par des amis comédiens à monter sur scène, il s'engage dans cette voie comme amateur d'abord puis comme professionnel. Avantagé par sa prestance et sa voix sonore il est cependant contraint d'abandonner le théâtre, handicapé par un trac qu'il ne peut surmonter.

Laurent Gouvion, comme le souhaitait initialement son père, se tourne alors vers la carrière militaire, et s'engage le 10 août 1792 dans un bataillon de volontaires parisiens sous le nom de Gouvion-Saint-Cyr, afin de se différencier d'un parent peu apprécié dans l'armée.

Elu capitaine le 1er novembre 1792, après un passage au bureau des plans et fortifications où ses aptitudes de dessinateur le font remarquer, il est promu adjudant général en 1793 et va servir dans l'armée du Rhin jusqu'en 1797.

Dans ses affectations il sera, à plusieurs reprises, désigné pour assurer l'intérim de supérieurs relevés de leur commandement par la Convention. Ses aptitudes au commandement et ses compétences seront reconnues et récompensées par le grade de général de brigade qui lui est attribué le 5 juin 1794 et suivi, 11 jours plus tard, de sa promotion au grade de général de division.

Au cours de cette période Laurent Gouvion-Saint-Cyr va prendre une part importante aux opérations de l'armée du Rhin:

- le blocus de Mayence en 1794-1795 suivi de la retraite qu'il va organiser;

- les batailles de Rastadt le 5 juillet 1796 et d' Ettlingen le 9 juillet 1796;

- la prise de Stuttgart le 18 juillet 1796 et la défense de Kehl jusqu'en janvier 1797;

- le 18 septembre 1797, le commandement de l'armée de Rhin et Moselle, après le décès de Hoche, et la conquête de l'évêché de Bâle en fin d'année.

En mars 1799, Gouvion-Saint-Cyr est désigné, comme commandant en chef de l'armée de Rome, pour rétablir la situation difficile provoquée par la mutinerie des officiers contre Massena. L'ordre sera rétabli, mais les mesures prises qui visaient aussi les détournements pratiqués par les nouvelles autorités installées par la France lui valent d'être sommé de rentrer immédiatement à Paris.

Le 25 mars 1799, à la bataille de Stockatch sous les ordres de Jourdan, Gouvion Saint-Cyr commande l'aile gauche de l'armée de Mayence, rebaptisée armée du Danube où les français seront défaits et repoussés jusqu'au Rhin.

Le Directoire l'envoie de nouveau en Italie comme gouverneur de Gênes où il va rétablir une situation, gravement compromise par les échecs de Joubert, en remportant les batailles de Bosco (16 octobre 1799), Novi (15 novembre 1799) et Albaro (15 décembre 1799). Pour ce dernier succès il reçoit un sabre d'honneur de Napoléon Bonaparte.

De retour à l'armée du Rhin comme adjoint de Moreau, Gouvion-Saint-Cyr n'approuve pas les plans de campagne de son chef qui, de son côté, lui impute les échecs subis. Il demandera à être relevé de ce poste après la victoire de Biberach, le 9 mai 1800.

En mai 1801, Bonaparte qui vient de le nommer conseiller d'Etat, le charge de superviser l'invasion du Portugal par l'armée espagnole. Cette campagne, baptisée "guerre des oranges" par l'histoire, sera en fait une promenade militaire, où les soldat espagnols recevaient des rameaux d'oranger en signe d'amitié de leurs adversaires et des populations locales. A l'issue de cette fausse guerre, destinée surtout à leurrer la France, Gouvion Saint-Cyr remplace, le 2 novembre 1801, Lucien Bonaparte qui, du fait de ses maladresses, avait été contraint de démissionner de son poste d'ambassadeur en Espagne.

En mai 1801, Bonaparte qui vient de le nommer conseiller d'Etat, le charge de superviser l'invasion du Portugal par l'armée espagnole. Cette campagne, baptisée "guerre des oranges" par l'histoire, sera en fait une promenade militaire, où les soldat espagnols recevaient des rameaux d'oranger en signe d'amitié de leurs adversaires et des populations locales. A l'issue de cette fausse guerre, destinée surtout à leurrer la France, Gouvion Saint-Cyr remplace, le 2 novembre 1801, Lucien Bonaparte qui, du fait de ses maladresses, avait été contraint de démissionner de son poste d'ambassadeur en Espagne.

De retour en France et après un bref passage au Conseil d'Etat, Gouvion-Saint-Cyr est chargé, en mai 1803, d'occuper le royaume de Naples et va, comme à son habitude, s'acquitter parfaitement de la tâche qui lui est confiée.

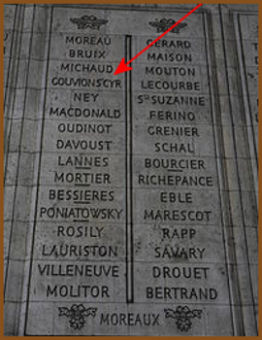

Cependant, ses talents, ses succès et ses services ne seront pas suffisants pour qu'il soit de la première promotion des maréchaux d'Empire le 18 mai 1804, il lui aurait fallu manifester avec plus d'ardeur son adhésion à l'ordre nouveau; il sera cependant fait Grand-aigle de la Légion d'Honneur le 2 février 1805.

Fin 1805, il quitte Naples pour l'Italie du Nord afin de participer aux guerres de la troisième coalition. Chargé par Massena du blocus de Venise, il va battre les troupes autrichiennes du prince de Rohan à Castelfranco Veneto le 24 novembre 1805. L'année suivante, lors de la reprise du royaume de Naples, il refuse d'être placé sous les ordres de Massena et rentre en France.

Relégué par l'Empereur au commandement du camp de Boulogne, il y restera jusqu'en août 1808. Envoyé en Espagne comme commandant de l'armée de Catalogne il fait preuve d'une grande habilité tactique en remportant victoire sur victoire, prenant le fort de Roses et débloquant Barcelone les 4 et 17 décembre 1808. Malgré ses succès, Napoléon le juge insuffisamment offensif et le remplace par Augereau qui, connaissant les difficultés qui l'attendent, n'a toujours pas rejoint son poste deux mois après son affectation.

Las d'attendre son successeur, Gouvion Saint-Cyr quitte son poste sans être relevé et sera tenu pour responsable des revers militaires qui suivront son départ.

Laissé sans emploi jusqu'en 1811, il est réintégré au conseil d'Etat à cette date et rappelé au service actif en 1812 pour prendre le commandement du 6e corps de la Grande Armée.

Laissé sans emploi jusqu'en 1811, il est réintégré au conseil d'Etat à cette date et rappelé au service actif en 1812 pour prendre le commandement du 6e corps de la Grande Armée.

Le 17 août 1812, les troupes françaises qui progressent vers Saint Petersbourg sont arrêtées à Polotsk par les divisions russes du général Wittgenstein. Le général Oudinot, blessé dans l'affrontement, remet son commandement à Gouvion Saint-Cyr. Ce dernier reprend l'offensive dès le lendemain; il est lui-même blessé au combat mais fait subir aux russes des pertes importantes qui les contraignent à se retirer au nord du fleuve Drissa. Pour cette victoire, il recevra enfin son bâton de maréchal le 27 août 1812.

Le 19 octobre 1813, à la bataille de Leipzig, la Grande Armée perd 60000 hommes et retraite vers la France, laissant ainsi plus de 100 000 hommes isolés dans les places fortes de Dantzig, Glogau, Dresde et Hambourg.

Le Maréchal, qu'une grave blessure au pied avait éloigné du champ de bataille, exerce alors son dernier commandement à la tête du 14e corps, formé pour l'essentiel de jeunes recrues inexpérimentées. Il a pour mission de défendre la place de Dresde. Lorsque les troupes françaises repassent le Rhin le 11 novembre, il sait qu'il ne pourra plus bénéficier d'aucun secours. A court de vivres et de munitions, il négocie sa capitulation et, sous condition de rejoindre la France avec ses troupes, remet la place aux coalisés le 21 novembre 1813. En violation des conditions de sa reddition, il est fait prisonnier, interné à Carlsbad et ne sera libéré qu'après la chute de l'Empire.

De retour en France le maréchal Gouvion-Saint-Cyr est fait par Louis XVIII, chevalier de Saint-Louis le 2 juin 1814, pair de France le 4 juin 1814 et se retire dans son château de Reverseaux en Eure-et-Loir.

Le 19 mars 1815, le Roi le charge du commandement de l'armée réunie à Orléans, contre Napoléon de retour de l'île d'Elbe. Le 24 mars, ne pouvant empêcher le ralliement des troupes à l'Empereur il se retire dans ses terres et ne jouera plus aucun rôle durant les Cent Jours.

Au retour de la monarchie, Gouvion-Saint-Cyr remplace Davout au ministre de la guerre du cabinet dirigé par Talleyrand. Il met en place, la mort dans l'âme, le licenciement de l'armée prévu par l'ordonnance royale du 16 juillet 1815.

Le Maréchal est fait Grand-croix de Saint Louis le 3 mai 1816 et, après un court passage au ministère de la marine de juin à septembre 1817, il est de nouveau chargé, le 12 septembre 1817, du ministère de la guerre en remplacement de Clarke. Il y rédigera la loi organisant le recrutement de l'armée, promulguée le 10 mars 1818 et qui règlementera, pendant plusieurs décennies, le service les générations de jeunes gens qui se succèderont sous l'uniforme.

Le Maréchal est fait Grand-croix de Saint Louis le 3 mai 1816 et, après un court passage au ministère de la marine de juin à septembre 1817, il est de nouveau chargé, le 12 septembre 1817, du ministère de la guerre en remplacement de Clarke. Il y rédigera la loi organisant le recrutement de l'armée, promulguée le 10 mars 1818 et qui règlementera, pendant plusieurs décennies, le service les générations de jeunes gens qui se succèderont sous l'uniforme.

Le système est basé sur l'égalité de tous par l'application du tirage au sort d'un numéro qui définit l'exécution ou la dispense d'un service militaire de six ans. Sont exemptés du tirage au sort les soutiens de famille et une procédure offre la possibilité aux malchanceux de payer un remplaçant volontaire. La loi ayant fixé à 240.000 hommes le contingent nécessaire, le recrutement représente, compte tenu des engagements volontaires, moins de 40.000 jeunes français appelés chaque année par ordonnance royale.

La loi "Gouvion-Saint-Cyr" rétablit dans les faits la conscription révolutionnaire abandonnée par la Restauration.

Dans l'été 1819, usé par son intense activité, Gouvion-Saint-Cyr offre sa démission au Roi qui la refuse. La chute du cabinet Richelieu, le 19 novembre 1819, libère le Maréchal de son ministère et lui permet de se retirer dans son château de Reverseaux, de s'occuper de ses terres et de rédiger ses mémoires.

Le 17 mars 1830, alors qu'il se trouve à Hyères, dans le Var, Laurent Gouvion-Saint-Cyr décède des suites d'une attaque d'apoplexie.

Des funérailles nationales sont célébrées en l'Hôtel royal des Invalides en l'honneur du Maréchal qui est inhumé au cimetière du Père Lachaise, 37e division, où il repose dans un magnifique tombeau orné d'une statue de marbre, œuvre du sculpteur David d'Angers.

|  |  |

Laurent Gouvion-Saint-Cyr avait épousé, le 26 février 1795, sa cousine, Anne Gouvion (1775-1844). Le 20 août 1815, Un fils est né de cette union: Laurent, François.