|

| 13 mai 1753 2 août 1823 |  |

Lazare Carnot est né à Nolay (côte d’Or), le 13 mai 1753, de Claude Carnot, avocat et notaire au parlement de Dijon, et de Marguerite Pothier.

Il effectue sa scolarité au collège et au séminaire des oratoriens d'Autun, puis est admis, le 1er janvier 1771, à l’école du génie de Mézières où il sera un disciple de Gaspard Monge. Il en sort le 1er janvier 1774, ingénieur militaire et lieutenant en premier.

Pénalisé par les mesures prises à l'encontre des officiers d’origine roturière, il ne sera nommé capitaine, qu'à l'ancienneté, en 1783.

Pourtant, dès 1778, Carnot s'affirme déjà comme un scientifique de talent en participant à un concours de l'académie des Sciences de Paris sur la "théorie des machines" où il obtient une mention honorable puis en publiant son mémoire en 1783 sous le titre d' "Essai sur les machines en général".

Il participe en 1784 à une nouvelle compétition sur le thème de "l'économiste et ingénieur militaire Vauban" et remporte le premier prix. La même année, après le vol des frères Montgolfier, il écrit une « Lettre sur les Aérostats » et l'année suivante un mémoire, qui sera traduit en plusieurs langues, intitulé "Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal".

Les travaux scientifiques de Carnot ne s'arrêteront pas là, après avoir fondé l'Ecole centrale des travaux publique qui deviendra plus tard l'Ecole Polytechnique, il produira à partir de 1800 plusieurs séries de travaux consacrés aux machines qui aboutiront à sa "géométrie de position" et aux principes fondamentaux de l'équilibre et du mouvement.

Membre de l'Institut Nationale de France de 1800 à 1815, il y écrira de nombreux rapports pertinents

Rallié à la cause révolutionnaire, Carnot est élu député du Pas de Calais à l'assemblée législative en 1791, puis à la Convention en 1792. Il fait partie des députés qui votèrent la mort de Louis XVI.

Membre du Comité de Salut Public en juillet 1793, il a en charge le bureau de la guerre. A ce poste, il va déployer une activité et une compétence prodigieuses en mettant sur pied onze armées représentant plus d'un million d'hommes. Bien que qualifié "d'organisateur de la victoire" il n'en tirera pas d'autre avantage et ne passera commandant qu'à l'ancienneté.

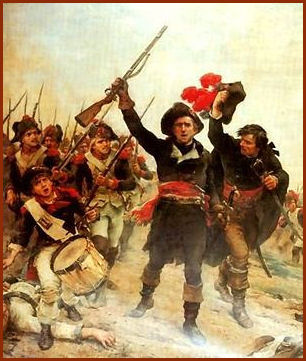

En octobre, envoyé comme inspecteur à l'armée du Nord, il destitue le général Gratien, pour avoir reculé sur le champ de bataille, se met lui-même à la tête des colonnes françaises, et contribue fortement à la victoire de Wattignies le 16 octobre 1793.

Lors de la guerre de Vendée, Carnot rédigea les décrets, votés par la convention, autorisant l'organisation des colonnes incendiaires du général Turreau. De ce fait, il lui sera attribué une grande part de la responsabilité des massacres perpétrés pour réprimer la révolte des chouans.

Son désaccord avec Robespierre sur les mesures sociales et avec Saint-Just pour la conduite de la guerre lui vaudront d'être peu inquiété lors de leur chute, le 9 thermidor - an II (27 juillet 1794), et d'être élu comme directeur dans le nouveau gouvernement de 1795.

Républicain dans l'âme, il va s'opposer au coup d'État du 18 fructidor (le 4 septembre 1797). Evincé du gouvernement, déchut de ses fonctions et faisant l'objet d'un arrêté de proscription, il réussit à s'échapper et s'exile en Suisse.

Après le 18 Brumaire (9 novembbre 1799), Bonaparte le rappelle en France et lui confie le ministère de la guerre qu'il conservera jusqu'à la conclusion de la paix de Luneville signée le 9 février 1801.

En 1802, Carnot est élu au Tribunat, l'une des quatre assemblées instituées par la constitution de l'an VIII. Il est alors l'un des rares opposants à Bonaparte: il combat l'institution de la Légion d'honneur, vote contre la création du consulat puis contre celle de l'Empire.

En août 1807, la constitution de l'an XII qui instaure l'Empire supprime le Tribunat. Carnot est ainsi écarté de la vie politique et se retire dans son domaine de Presles.

Le 24 janvier 1814, après la bataille de Liepzig, alors que Napoléon rentre en France avec une armée battue, Carnot lui adresse une lettre pour offrir ses services et il apparait alors qu'il était toujours simple chef de bataillon.

Nommé par l'empereur gouverneur d'Anvers, Carnot va franchir en quelques jours tous les grades intermédiaires et c'est avec les étoiles de général de division qu'il prend possession de son commandement le 2 février 1814.

Napoléon considérait la place d'Anvers comme l'une des clés de l'Empire. Sa position constituait l'accès idéal vers l'Est à partir des frontières Nord et l'arsenal créé depuis 1804 était devenu le principal centre de construction des vaisseaux de guerre français. Conserver cette citadelle était impératif et Carnot, spécialiste reconnu des places fortes et de leur défense, était à ses yeux, le plus compétent pour assumer cette tâche.

Effectivement, les dispositions prises par Carnot interdirent aux anglais d'investir Anvers lors de leur attaque du 3 au 5 février et permirent à la ville de résister au siège des coalisés. Le 3 mai 1814, c'est sur ordre de Louis XVIII que Carnot consentit à leur remettre la place.

Rallié à Napoléon lors des cent jours, Carnot fut ministre de l'intérieur du 20 mars au 22 juin 1815; fait comte d'empire le 20 mars 1815 et pair de France le 2 juin, il ne portera jamais son titre.

Au retour de la royauté, Lazare Carnot s'exile à Varsovie. En 1816, banni comme régicide, il s'installe à Magdebourg, en Saxe prusienne, où il va consacrer le reste de ses jours à l'étude. Il décède dans cette ville, le 2 août 1823, à l'âge de soixante dix ans.

Lazare Carnot avait épousé Sophie Dupont originaire de Maninghem dans le Pas-de-Calais. Deux fils sont issus de cette union: Nicolas, Léonard Carnot (Physicien de renom) et Lazare Hippolyte Carnot, lui même père de Marie-François Sadi-Carnot (Président de la République française en 1887).

|  |  |